至圣夫子像明世宗时瘗今资福寺后山长沈公培土为冢垣周之率诸生行舍奠礼恭纪

泽宫既穆卜,东徙得轩敞。衮衣肃天表,夏屋封吉壤。

太牢缺命祀,有司亡簿掌。百年荫乔木,地灵见滋长。

牛羊不敢践,风雨蔽尘坱。师儒坐胶序,秀士列州党。

岂念鲁城北,习礼时一上。先生秉至教,正学距群枉。

来嗣临川席,犹见杏坛丈。出游过佛寺,瞻拜心怆恍。

束脩解橐中,官物惜公帑。尚行夫子志,马鬣存规仿。

筑墙封四周,贞石立高榜。远山霭青翠,秋气浮沆砀。

竹树交城阿,风日共骀荡。释奠羞牲鱼,昔酒荐尊盎。

乐备八佾舞,礼简罢尸象。斯文当在兹,庶几精意享。

圣人不可作,威仪感梦想。法由图画变,事非释老攘。

诏书始元丰,郡国尽塑像。迁庙礼既成,夹室藏可仿。

鲁人观礼器,墓祭自畴曩。檀弓言物始,斯道固宜广。

贤者在人国,举措为世仰。一事预名教,竭力务培养。

况复神所依,祀典通肸蚃。肃对在天灵,森然动精爽。

忍见陵谷移,呜呼委榛莽。中也陪执事,于心劳向往。

车服展遗物,金石聆幽响。具观典礼盛,忠敬非外强。

作歌告后世,用配两庑飨。

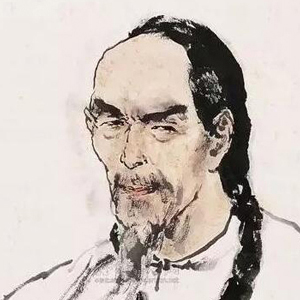

(1744—1794)江苏江都人,字容甫。幼孤贫,赖母授读。少长,游书肆,借阅经史百家书籍,过目成诵,遂为通人。乾隆四十二年拔贡生。以母老不赴朝考。文章以汉魏六朝为则,卓然为清代中叶大家。笃志经学,尤精《周官》、《左氏传》,兼治诸子。与同乡王念孙、刘台拱为友,服膺顾炎武,自许为私淑弟子。曾应湖广总督毕沅之聘,撰《黄鹤楼铭》等文,传诵一时。后至杭州文澜阁掌《四库全书》,旋卒。有《广陵通典》、《春秋后传》、《容甫先生遗诗》、《述学内外篇》。

余尝游于京师侯家富人之园,见其所蓄,自绝徼海外奇花石无所不致,而所不能致者惟竹。吾江南人斩竹而薪之,其为园,亦必购求海外奇花石,或千钱买一石、百钱买一花,不自惜。然有竹据其间,或芟而去焉,曰:“毋以是占我花石地。”而京师人苟可致一竹,辄不惜数千钱;然才遇霜雪,又槁以死。以其难致而又多槁死,则人益贵之。而江南人甚或笑之曰:“京师人乃宝吾之所薪。”呜呼!奇花石诚为京师与江南人所贵。然穷其所生之地,则绝徼海外之人视之,吾意其亦无以甚异于竹之在江以南。而绝徼海外,或素不产竹之地,然使其人一旦见竹,吾意其必又有甚于京师人之宝之者。是将不胜笑也。语云:“人去乡则益贱,物去乡则益贵。”以此言之,世之好丑,亦何常之有乎!

余舅光禄任君治园于荆溪之上,遍植以竹,不植他木。竹间作一小楼,暇则与客吟啸其中。而间谓余曰:“吾不能与有力者争池亭花石之胜,独此取诸土之所有,可以不劳力而蓊然满园,亦足适也。因自谓竹溪主人。甥其为我记之。”余以谓君岂真不能与有力者争,而漫然取诸其土之所有者?无乃独有所深好于竹,而不欲以告人欤?昔人论竹,以为绝无声色臭味可好。故其巧怪不如石,其妖艳绰约不如花。孑孑然有似乎偃蹇孤特之士,不可以谐于俗。是以自古以来,知好竹者绝少。且彼京师人亦岂能知而贵之?不过欲以此斗富,与奇花石等耳。故京师人之贵竹,与江南人之不贵竹,其为不知竹一也。

君生长于纷华而能不溺乎其中,裘马、僮奴、歌舞,凡诸富人所酣嗜,一切斥去。尤挺挺不妄与人交,凛然有偃蹇孤特之气,此其于竹,必有自得焉。而举凡万物可喜可玩,固有不能间也欤?然则虽使竹非其土之所有,君犹将极其力以致之,而后快乎其心。君之力虽使能尽致奇花石,而其好固有不存也。嗟乎!竹固可以不出江南而取贵也哉!吾重有所感矣!

汪中

汪中 白居易

白居易 唐顺之

唐顺之 晁端礼

晁端礼 龚自珍

龚自珍 李好古

李好古 邹应龙

邹应龙 毛滂

毛滂 张元干

张元干