王徵君潢具舟城西同楚二沙门小坐栅洪桥下

大江从西来,东抵长干冈。至今号栅洪,对城横石梁。

落日照金陵,火旻生秋凉。都城久尘坌,出郊且相羊。

客有五六人,鼓枻歌沧浪。盘中设瓜果,几案罗酒浆。

上坐老沙门,旧日名省郎。曾折帝廷槛,几死丹陛旁。

天子自明圣,毕竟诛安昌。南走侍密勿,一身再奔亡。

复有一少者,沈毅尤非常。不肯道姓名,世莫知行藏。

其馀数君子,须眉各轩昂。为我操南音,未言神已伤。

流贼自中州,楚实当其吭。出入十五郡,南国无安疆。

血成江汉流,骨与灊庐望。赫怒我先帝,亲遣元臣行。

北落开和门,三台动光芒。一旦霣大命,藩后残荆襄。

遂令三楚间,哀哉久战场。宁南佩侯印,忽焉竟披猖。

称兵据上流,以国资东阳。岂无材略士,忍死奔遐荒。

落雁衡北回,穷乌树南翔。可怜洞庭水,遗烈存中湘。

连营十三镇,恣肆无朝纲。夜半相诛屠,三宫离武冈。

黔中亦楚地,君长皆印章。国家有驱除,往往用土狼。

积雨闭摩泥,毒流涨昆明。蛮陬地斗绝,极目天茫茫。

顷者西方兵,连岁争辰阳。心悼黄屋远,眼倦烽火忙。

楚虽三户存,其人故倔彊。崎岖二君子,志意不可量。

郧公抗忠贞,左徒吐洁芳。举头是青天,不见二曜光。

何意多同心,合沓来诸方。仆本吴趋士,雅志陵秋霜。

适来新亭宴,得共宾主觞。戮力事神州,斯言固难忘。

我宁为楚囚,流涕空沾裳。

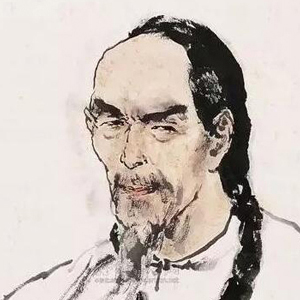

顾炎武(1613.7.15-1682.2.15),汉族,明朝南直隶苏州府昆山(今江苏省昆山市)千灯镇人,本名绛,乳名藩汉,别名继坤、圭年,字忠清、宁人,亦自署蒋山佣;南都败后,因为仰慕文天祥学生王炎午的为人,改名炎武。因故居旁有亭林湖,学者尊为亭林先生。明末清初的杰出的思想家、经学家、史地学家和音韵学家,与黄宗羲、王夫之并称为明末清初“三大儒”。其主要作品有《日知录》、《天下郡国利病书》、《肇域志》、《音学五书》、《韵补正》、《古音表》、《诗本音》、《唐韵正》、《音论》、《金石文字记》、《亭林诗文集》等。

偶检丛纸中,得花瓣一包,纸背细书辛幼安“更能消几番风雨”一阕,乃是京师悯忠寺海棠花,戊辰暮春所戏为也,泫然得句。

人天无据,被侬留得香魂住。如梦如烟,枝上花开又十年!

十年千里,风痕雨点斓斑里。莫怪怜他,身世依然是落花。

正钱塘江上,潮头如雪。

把酒送君天上去,琼玉琚玉佩軝鸿列。

丈夫儿、富贵等浮云,看名节。

天下事,吾能说;今老矣,空凝绝。

对西风慷慨,唾壶歌缺。

不洒世间儿女泪,难堪亲友中年别。

问相思、他日镜中看,萧萧发。

顾炎武

顾炎武 辛弃疾

辛弃疾 马致远

马致远 李珣

李珣 顾敻

顾敻 完颜亮

完颜亮 龚自珍

龚自珍 王国维

王国维 严羽

严羽 纳兰性德

纳兰性德